Qui est John Heywood ?

Contrebandier, pionnier de l’industrie textile dans les Vosges, l’activité de cet Anglais émigré en France, façonnera durablement le paysage et l’économie locale des Vosges au Bas-Rhin.

Dans le berceau de la Révolution Industrielle

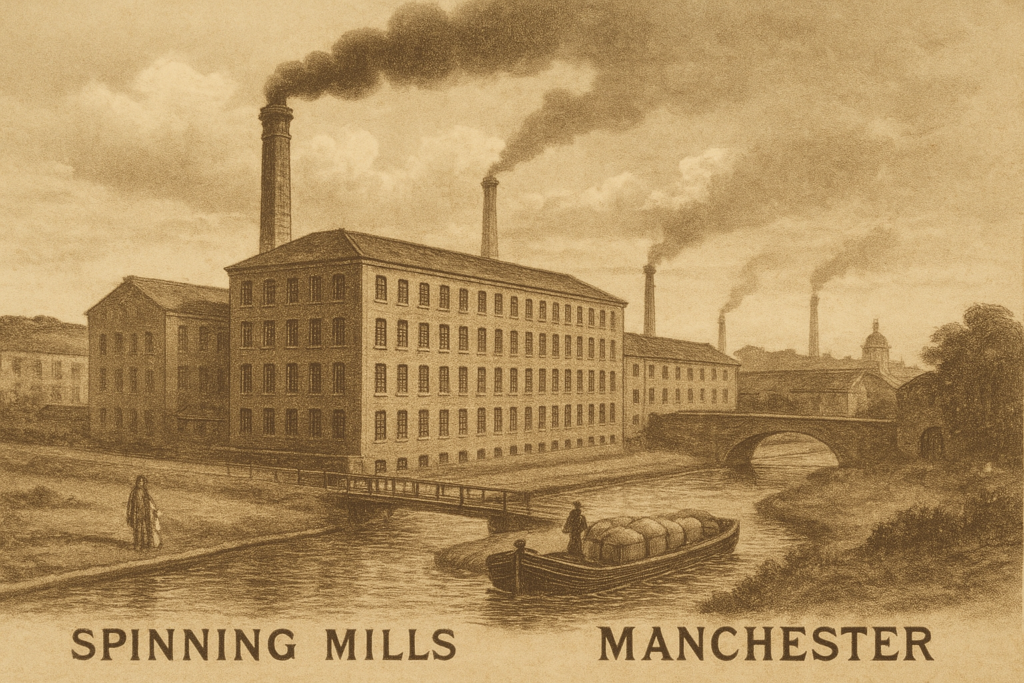

John Heywood, fils de Thomas Heywood et Elisabeth Taylor, naît en 1771 à Manchester, en Angleterre, au cœur de la Révolution industrielle. Surnommée « Cottonopolis », la cité britannique est alors le centre mondial de l’industrie textile, portée par des innovations comme la machine à tisser spinning jenny de James Hargreaves (1764) et la water frame de Richard Arkwright (1769), qui mécanisent les principales opérations du tissage.

Très jeune, John en maîtrise les techniques, un savoir-faire stratégique dans une Angleterre jalouse de ses secrets industriels. Ce bagage le prédestine à une carrière hors norme, loin de sa terre natale.

Émancipation

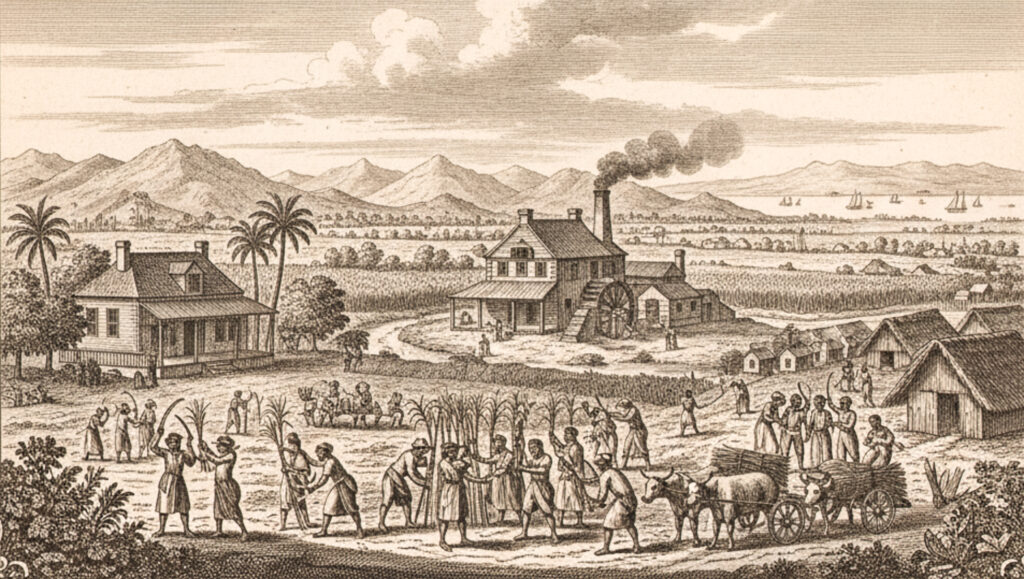

Marie-Jeanne Dorothée Othone Nicole Henriette Charlotte Eugénie Duperrier ou Du Perrier ou Dupérier (née en 1779 à Bordeaux-1817), est issue d’une famille blanche née dans la colonie anciennement appelée Saint-Domingue. Sa famille y possède des plantations de sucre et de café. Cette colonie, la plus riche de France, exporte ses produits en Europe.

Dans la société coloniale de Saint-Domingue, profondément hiérarchisée, les grands planteurs blancs dominent, suivis des petits blancs et des affranchis (souvent mulâtres). Les esclaves sont les derniers de cette société. Les tensions raciales et sociales alimentent des revendications pour l’égalité, notamment parmi les affranchis qui, bien que libres, sont discriminés et exclus des mêmes droits que les blancs. Ils soutiennent parfois les esclaves dans leurs luttes, influencés par les idéaux de liberté, d’égalité et de fraternité de la Révolution française (1789).

Une Révolution française qui divise : d’un côté des planteurs voulant maintenir l’esclavage, de l’autre, certains révolutionnaires métropolitains demandent son abolition. Ces désaccords affaiblissent l’autorité coloniale, offrant une opportunité aux esclaves pour se soulever.

En 1791, la révolte éclate. Les violences quotidiennes, la malnutrition, l’épuisement, les châtiments corporels, les abus et l’absence de droits humains ont créé un profond ressentiment. L’île compte alors 500 000 esclaves pour environ 40 000 blancs. Une supériorité numérique qui fera la différence.

La révolte, est organisée par des leaders esclaves comme Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines et Dutty Boukman. Une cérémonie vaudou à Bois-Caïman en août 1791, menée par Boukman, a joué un rôle symbolique et mobilisateur, unifiant les esclaves autour d’un objectif commun : la liberté. Les esclaves, en grande partie nés en Afrique, ont puisé dans leurs traditions et leur spiritualité pour organiser la résistance. Le vaudou, vecteur de cohésion et de motivation spirituelle, aide à défier l’oppression coloniale. Les réseaux d’esclaves marrons (ceux ayant fui les plantations) contribuent à coordonner la révolte.

Cet épisode pousse les colons survivants à rentrer en France.

La guerre, une chance ?

La vie de Heywood bascule, quant à elle, avec les Guerres napoléoniennes (1799-1815) au cours desquelles il est fait prisonnier. Il est peut-être embarqué en Bretagne puis débarqué à Marseille où de là il est conduit à Montpellier. En 1803, on le retrouve à Bordeaux où il rencontre Marie-Charlotte Dupérier. Ils ont respectivement 32 et 24 ans. Ils se marient.

Accompagné de sa nouvelle épouse, il gagne Strasbourg. Là, fort de son expertise en mécanique textile, il attire l’attention de Jean-Baptiste Malapert, un apothicaire-major en chef de l’armée du Bas-Rhin devenu industriel textile et fournisseur impérial. Quand John le rencontre, l’entreprise strasbourgeoise, qui emploie près de 400 ouvriers, a déjà deux ans. L’Anglais apporte avec lui les plans de machines propices à l’essor de l’industrie textile française.

En 1803, à Strasbourg, naît un premier fils, Henri, suivi en 1804 d’un second, Marie Jean Gustave, à Maxéville, en Meurthe et Moselle.

Pendant ce temps, le Blocus continental (1806-1814), voulu par Napoléon pour asphyxier l’économie britannique et ruiner l’Angleterre, paralyse les importations de coton. De son côté, Georges III promulgue des lois interdisant strictement aux ingénieurs détenteurs du savoir-faire industriel lié au tissage, de quitter le royaume.

En 1806, naît Jeanne Marie Eugénie Heywood à Nancy. Elle est le dernier enfant issu du couple et mentionné dans les sources.

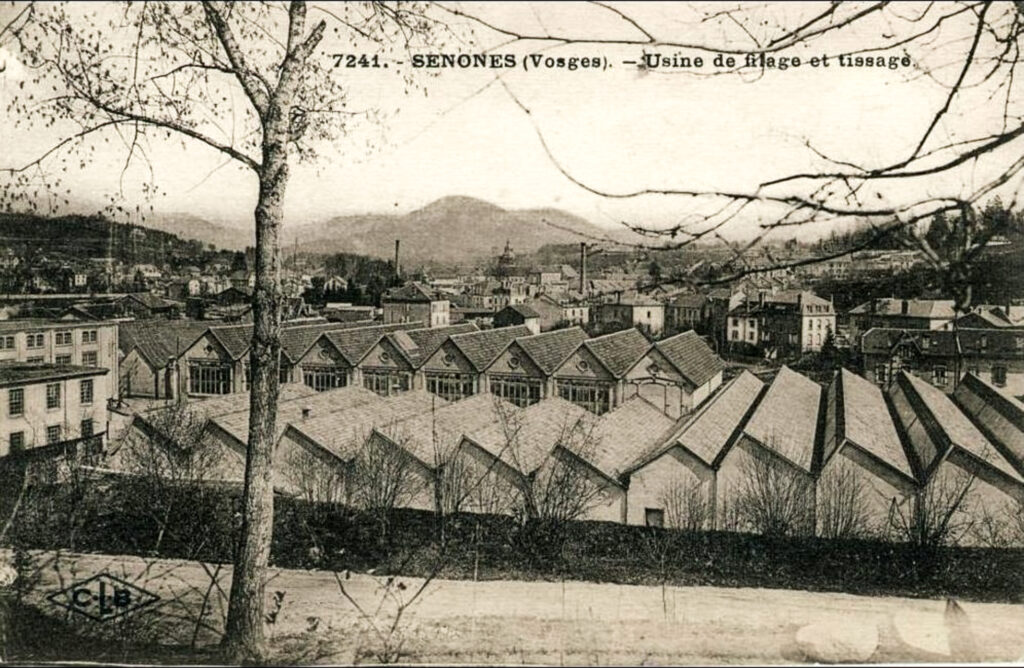

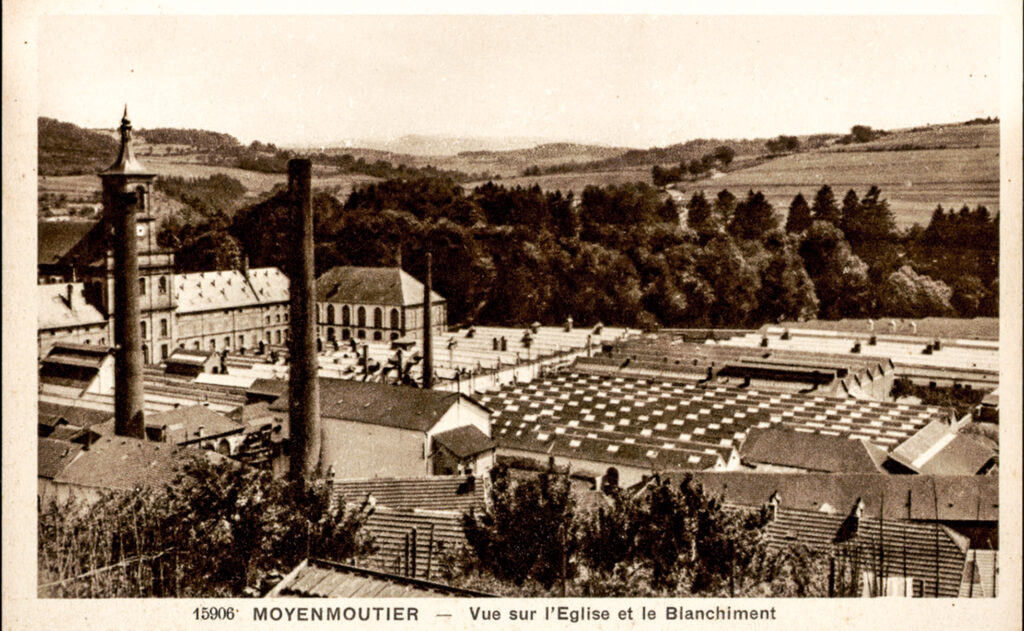

Pour installer son activité, Heywood, associé avec deux investisseurs lorrains, repère deux anciens monastères bénédictins, dissous par la Révolution française en 1789 : les abbayes Saint Hydulphe de Moyenmoutier et Saint Pierre de Senones, vendues comme biens nationaux. Ces bâtiments offrent des espaces vastes et robustes, idéaux pour accueillir des machines. Heywood transforme la cour intérieure et la bibliothèque de l’abbaye de Senones en ateliers de production. Cette première filature mécanique de coton des Vosges marque un tournant historique : la région, jusque-là marginale, entre dans l’ère industrielle, rivalisant avec les usines de tissage de Mulhouse.

En 1810, Heywood baptise son usine « Manufacture Saint-Maurice« . Profitant du blocus, qui limite les importations britanniques, il répond à une demande croissante en tissus pour l’armée napoléonienne et le marché intérieur. Les machines de type anglais exploitant l’énergie hydraulique, adaptées aux conditions locales, produisent un fil fin destiné aux calicots et percales.

Une idylle de courte durée

Quand Marie-Charlotte s’éteint en 1817, elle a à peine 38 ans. Gustave et Eugénie, eux, en ont 13 et 11. John s’installe alors dans une « maison de maître » au style néo-colonial, située à Vipucelle, près de La Broque. Reflet de son statut de magnat industriel, elle symbolise son ascension sociale dans une région où les entrepreneurs remplacent les anciens seigneurs.

En 1818, John, 47 ans, étend ses activités vosgiennes en rachetant le château des princes de Salm-Salm à Senones, un édifice princier du XVIIIe siècle, qu’il convertit en « filature du château ». Ce site, avec ses vastes salles, permet de doubler la production, intégrant le tissage aux côtés de la filature.

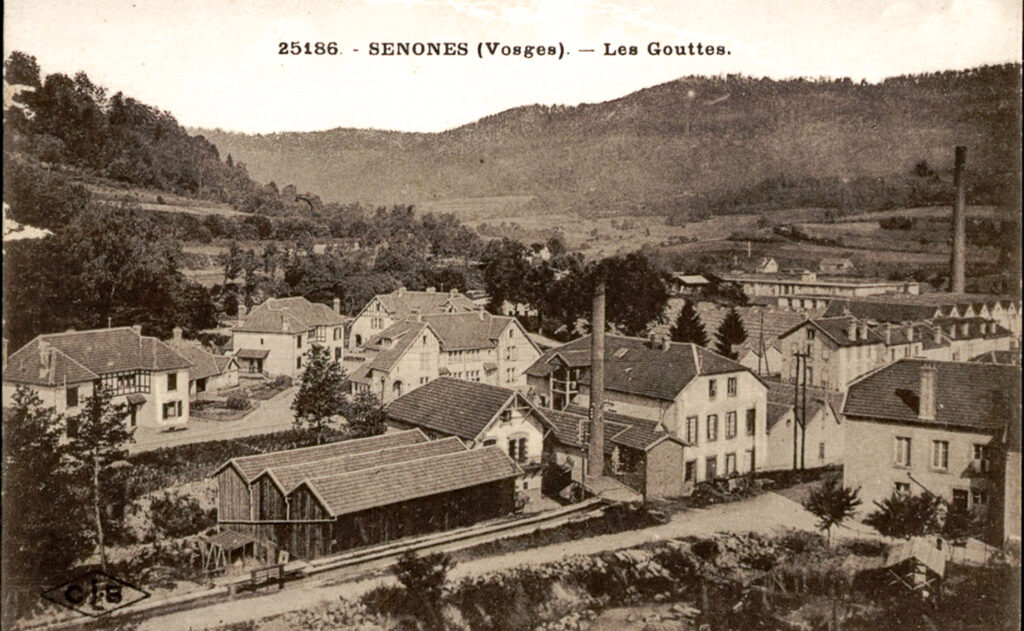

Des unités satellites émergent dans les villages voisins (Étival-Clairefontaine, Moyenmoutier), formant un réseau. Les cours d’eau du Rabodeau alimentent les machines, tandis que des paysans locaux, formés à la mécanique, deviennent des ouvriers qualifiés, marquant la transition d’une économie agraire vers un prolétariat industriel.

De nouveaux capitaux

En 1825, la France est indemnisée par la république d’Haïti suite aux destructions et spoliations des propriétés des colons. La somme de 73 162,50 francs due aux soeurs Dupérier (Marie-Charlotte, Marie-Claire et Marie-Blanche) est versée, à titre posthume, à leurs héritiers légitimes : côté Heywood, John, Marie Jean Gustave, Jeanne Marie Eugénie et Henri Heywood touchent respectivement 12 193,75 francs soit un patrimoine global de 48 775 francs à eux 4. Côté Longworth, Jean-Auguste-Sara, possible beau-frère de Marie-Charlotte, perçoit 24 387,50 francs, soit deux parts. La somme totale représentant la valeur du domaine perdu correspond à 73 162,5 francs de l’époque, potentiellement près de 28 millions d’euros de 2025. Les sommes versées à la France jusqu’en 1947 contribuent à agonir la République d’Haïti, incapable de se relever d’un tel poids financier depuis la proclamation de son indépendance.

Il est possible que l’héritage perçu participe aux nouveaux investissements réalisés par Heywood entre 1825 et 1830. Il établit un tissage mécanique à La Broque, dans un ancien pavillon de chasse des Salm, au bord de la Bruche. Ce site exploite l’énergie hydraulique pour actionner des métiers à tisser perfectionnés. Des extensions suivent à Lutzelhouse (filature de 15 000 broches en 1836) et Mühlbach-sur-Bruche (tissage de 520 métiers en 1837).

Transmission

À 22 ans, Eugénie Heywood devient Madame Benoît Aimé Seillière (1802-1852), fils de l’industriel rémois Aimé Benoît Seillière (1776-1860), scellant une alliance dynastique entre les deux familles. Les Seillière, originaires de Saint-Mihiel (Meuse), apportent capitaux et réseaux : Aimé Benoît, ancien employé de Heywood, rachète la Manufacture Saint-Maurice en 1832 et la développe (filiales à Rambervillers, Julienrupt, Reims).

En janvier 1836, Heywood, 65 ans, s’associe avec son gendre Benoît Aimé Seillière et Georges Scheidecker, un Mulhousien proche de l’industriel Édouard Vaucher, formant la société « Seillière, Heywood & Cie ». Cette entreprise emploie 910 ouvriers en 1840 et se hisse au deuxième rang des firmes textiles bas-rhinoises, produisant des « blancs classiques ». Une lithographie de R. Huber (vers 1830-1840), conservée au Cabinet des estampes de Strasbourg, dépeint la filature de Lutzelhouse : des bâtiments allongés le long du canal de la Bruche, avec les Vosges en toile de fond, symbolisant l’alliance entre nature et industrie. Heywood, pionnier du tissage mécanique, délègue progressivement la gestion quotidienne à son fils Gustave et à son gendre Benoît-Aimé.

En 1837, Henri Heywood, sous- officier au 13ième RGI de ligne, meurt en congé, alors qu’il était en pension chez Palisse dit Lagarde (aubergiste) depuis 6 mois, à l’âge de 34 ans à Baudéan, dans les Hautes Pyrénées.

On perd la trace de Gustave Heywood après 1846, date où, âgé de 39 ans, il est mentionné comme « fabricant » à La Broque, sur un registre de passeports pour l’étranger (Belgique et Hollande).

Eugénie s’éteint à 35 ans en 1841. John Heywood survit encore 14 ans à ses enfants. Il meurt en 1855 à La Broque, à 84 ans.

L’industrialisation vosgienne, portée par Heywood, prospère jusqu’aux années 1840, mais décline dès 1860 face à la concurrence des pays à bas salaires (Indes, États-Unis) et des régions plus productives (Alsace, Nord).

Polémique

En mai 2015, le CRAN (Conseil représentatif des associations noires) assigne Ernest-Antoine Seillière – héritier de la famille Seillière et ex-patron du MEDEF – ainsi que le fonds Wendel, leur reprochant d’avoir tiré une part de leur fortune de la traite négrière et les visant pour « crime contre l’humanité » et « recel ». L’action visait à obtenir reconnaissance et réparations au nom des descendants d’esclaves et s’inscrivait dans une stratégie du CRAN pour porter la question mémorielle et juridique de l’esclavage devant les tribunaux.

Le fonds Wendel et M. Seillière ont aussitôt réfuté ces allégations, qualifiées d’« ignobles » et « sans fondement », annonçant qu’ils réservaient tous leurs droits, y compris la possibilité d’actions pour défendre leur réputation. Les communiqués publics ont davantage insisté sur l’absence, selon eux, de lien historique ou économique démontré entre leurs activités contemporaines et la traite.

Sur les suites judiciaires strictes de cette assignation, aucun jugement spécifique na été rendu contre Seillière ou Wendel au titre des accusations de traite/crime contre l’humanité. L’affaire a surtout eu un retentissement médiatique et politique, élargissant le débat public sur la mémoire de l’esclavage en France et sur la possibilité d’actions en réparation contre des héritiers économiques.

En 2025, le fonds Wendel représente :

- Actif net réévalué brut : ~ 9,9 milliards €

- Actif net réévalué après dettes : ~ 7,3 milliards €

- Actifs sous gestion (AUM) via IK Partners + Monroe Capital : ~ 39 milliards €

- Capitalisation boursière : ~ 3,5 milliards €

Postérité

John Heywood a incarné le paternalisme industriel naissant. Ses usines transforment la société vosgienne. Les ouvriers, souvent des paysans locaux, bénéficient de logements, d’écoles et d’une société de secours mutuels fondée en 1865 par les Seillière, offrant pensions, soins médicaux et indemnités chômage. Cependant, ce système paternaliste, qui fidélise la main-d’œuvre, limite aussi les revendications ouvrières, ancrant une discipline sociale rigide. Ses usines lui survivront, conduites par les Seillière, Vincent-Ponnier (1871) et le groupe Boussac (1920). La dernière usine textile de Senones ferme en 1997, marquant la fin d’une ère.

Aujourd’hui, l’abbaye de Senones, partiellement restaurée, abrite un office de tourisme et le Musée du Vélosolex, tandis que Moyenmoutier, rénovée en 2020, attire les touristes. De son côté, la ville de Senones, labellisée Petites Cités de Caractère en 2020, célèbre cet Anglais devenu Vosgien, dont les machines ont remplacé les psaumes, tissant les fils d’une région ouvrière et où un « passage John Heywood » – une ruelle reliant l’abbaye au château – perpétue son nom.

Pour aller plus loin

- Histoire des classes ouvrières et de l’industrie en France avant 1789, Levasseur, Émile, Paris : Rousseau, 1900-1901

- Die Baumwollindustrie im Breuschtal, J. Klein, Strasbourg, 1905

- Histoire généalogique de la famille Mieg, Ph. Mieg, Mulhouse, n° 141 et 119, 1934

- L’industrie textile au temps du Second Empire, Fohlen, Claude, Paris : Plon, 1956

- Napoleon and his British captives, Michael Lewis, 1962

- Agriculture et industrie dans les Vosges alsaciennes [article] François Guéry Revue Géographique de l’Est Année 1962 2-4 pp. 327-344

- La vie à Strasbourg sous le Consulat et l’Empire, p. 351, 427 et 429, Z. E. Harsany, 1976

- Banquiers, négociants et manufacturiers parisiens du Directoire à l’Empire, Bergeron, Louis, Paris : EHESS, 1978

- Histoire économique de la France du XVIIIe siècle à nos jours, Asselain, Jean-Charles, Paris : Seuil, 1984

- Schirmeck au cœur de la Vallée de la Bruche, Schirmeck, 1985, p. 150,153-155

- L’industrialisation de l’Alsace, M. Hau, 1803-1939, Nanterre, 1985 (dactylogr.), p. 77, 79, 294

- La Broque ancienne terre de Salm, M. Th. et G. Fischer, Strasbourg-Illkirch, 1988, p. 70

- L’Innovation technique dans l’industrie textile de S. Chassagne,1993

- La société industrielle en France, 1814-1914 : Productions, échanges, représentations, Daviet, Jean-Pierre, Paris : Seuil, 1997

- Les fondateurs de l’industrie textile vosgienne de G. Poull,1997

- La révolution industrielle des Seillière de N. Stoskopf, 1999

- L’industrie textile dans le pays d’Épinal

- Dossier de candidature de Senones aux Petites cités de caractère

- Image de la révolte des esclaves de Saint Domingue

- Les anciens colons de Saint Domingue

- Le CRAN